▲台中科博館《拍岸鯨奇 當鯨豚與人相遇》特展

可能有人有搭賞鯨船,

希望乘風破浪出海期待與鯨豚有個巧遇,

而這次台中科博館的特展,

展出《拍岸鯨奇 當鯨豚與人相遇》,

不只是認識鯨豚,

而更加注重與人類的關係上,

了解這群巨大卻溫柔的海中生物,

如何演化進水中、又因為擱淺上岸,

與人類相遇的故事。

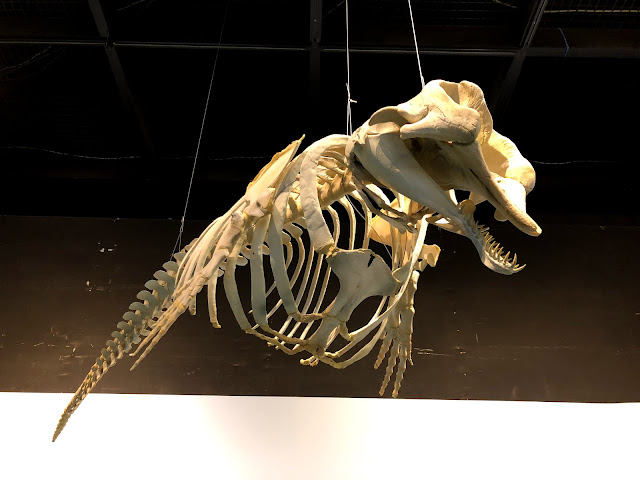

▲1990年擱淺於墾丁的大村鯨骨骸

一進展場就看見一副鯨魚的骨骸,

上面寫著「大村鯨」這個沒聽說過的品種,

原來1990年開始禁止捕殺鯨豚,

就在這年在屏東墾丁,

發現鯨豚擱淺而送到科博館,

館員將其埋在土中二年後,

將其誤以大翅鯨的身分,

巡迴台灣各地展覽。

直到2003年三位日本學者,

才以論文發表視為全新品種,

並以日本鯨豚學者「大村秀雄」為命名,

在這次展覽也重新「正名」展出。

這也是科博館第一次與鯨豚相遇!

▲傳說毛利人祖先騎乘大鯨魚到紐西蘭建立部族

以前曾看過資料提到,

鯨魚跟駱駝是近親、河馬跟豬是近親,

但近代DNA發展結果意外指出,

原來「鯨魚」跟「河馬」才是近親呀!

這個發現讓科學家推測,

鯨豚祖先可能就像河馬一樣,

到水中捕食魚類,最後離開陸地後,

經過4000多萬年的演化,

成為先今的樣貌!

這點表現在物種演化的外貌上,

可以在「龍王鯨」身上得到解答,

龍王鯨鼻孔逐漸從臉部後退到額頭,

最後今日現存的鯨豚鼻孔都位於頭頂。

▲科學家鯨豚的陸上近親「河馬」

▲生活在陸上的鯨豚祖先「巴基鯨」

▲左前「龍王鯨」鼻孔位於額頭,是生物演化的過渡期

目前全世界共有89種鯨豚,

台灣因為黑潮流經,曾發現30多種鯨豚,

佔了鯨豚種類的1/3。

一般來說非學術上的定義,

2-4公尺被稱作海豚、

4公尺以上才稱為鯨魚。

4公尺以上才稱為鯨魚。

但在學術上嚴謹的定義,

將鯨豚依牙齒類型,

區分為「 鬚鯨亞目」及「齒鯨亞目」。

「鬚鯨亞目」的成員有鰮鯨、藍鯨,

鬚板由角質構成,

濾食糠蝦磷蝦等浮游生物;

濾食糠蝦磷蝦等浮游生物;

「齒鯨亞目」則有頭部碩大的抹香鯨,

憋氣一次長達2小時,

可下潛2000-3000公尺;

可下潛2000-3000公尺;

海豚則是「齒鯨亞目」底下的海豚科,

沒有背鰭的露脊鼠海豚則屬於鼠海豚科。

其中喙鯨最特別了,

雄鯨只有下側兩顆大牙,

吃東西還得用吸的!

▲「鬚鯨亞目」代表「小抹香鯨」

▲「鬚鯨亞目」小鬚鯨的鬚板

▲雄性喙鯨的二顆牙齒相當特別

▲胎生的鯨豚擁有卵巢與子宮

▲侏儒抹香鯨的胚胎

但這不是每種鯨豚都擁有的能力喔!

齒鯨下巴骨頭可以傳導聲音到耳骨,

讓牠們在大海中聽到聲音,

因此只有齒鯨才有辦法回聲定位,

這可是鬚鯨辦不到的!

但相對而言,

太多聲音可能干擾鯨豚判斷方向,

太多聲音可能干擾鯨豚判斷方向,

而可能造成擱淺!

就例如近期彰化外海計劃風力發電,

在興建電場打樁造成的噪音,

發展綠色能源卻對鯨豚會造成嚴重影響,

實在是難解的議題。

▲具有回聲定位的齒鯨,藉由下巴骨頭傳導聲音到耳骨

台灣常見幾種海豚,

熱帶斑海豚、瓶鼻海豚、弗氏海豚、 飛旋海豚、瓶鼻海豚、花紋海豚、

以及2015年正名,

台灣特有亞種的「台灣白海豚」。

根據統計台灣白海豚只不到70隻,

是極度瀕危等級,更應該好好保護。

▲台灣常見鯨豚的辨認方式

▲台灣白海豚年幼體色較深,舌頭伸入媽媽乳腺內吸奶

▲新生幼豚舌頭帶有鋸齒以便吸食乳汁

▲展場模擬臺中附近海域台灣白海豚的棲地

剛剛提到噪音可能造成鯨豚擱淺,

如果遇到擱淺鯨豚,

先看氣孔是否開闔確認是否還活著,

並打電話118通知海巡署,

請相關人士前來處理,

有濕布可在氣孔、背鰭、尾鰭覆蓋保濕,

避免碰觸鯨豚嘴部、尾巴,

以免因鯨豚因害怕而造成人類受傷。

鯨豚擱淺可能存活或死亡,

但身為科博館學術而非醫療單位,

許多鯨豚都是死亡的個體。

以台灣鯨豚研究專家姚秋如博士來說,

在CSI鯨豚擱淺研究的過程中,

(Cetacean Stranding Investigation)

曾解剖7隻台灣白海豚,

只有1隻胃裡有食物,

其他6隻胃裡空空如也,

其他6隻胃裡空空如也,

可能是這些擱淺死亡的白海豚,

身體可能已有狀況導致捕食不到食物,

最後體力不支而擱淺。

▲擱淺的鯨豚示意狀態

▲CSI鯨豚擱淺研究室

除了藉由科博館實際接觸擱淺鯨豚之外,

特展最後還設有多媒體互動遊戲,

一起瞭解這群活潑又聰明的海中哺乳生物,

展期到明年(2020年)的3月8日,

好好把握認識牠們的機會吧!

好好把握認識牠們的機會吧!

沒有留言:

張貼留言